この記事には、アフィリエイト広告が含まれています。

今回は面白いと話題の『Slay the Spire』についてレビューしていきたいと思います。

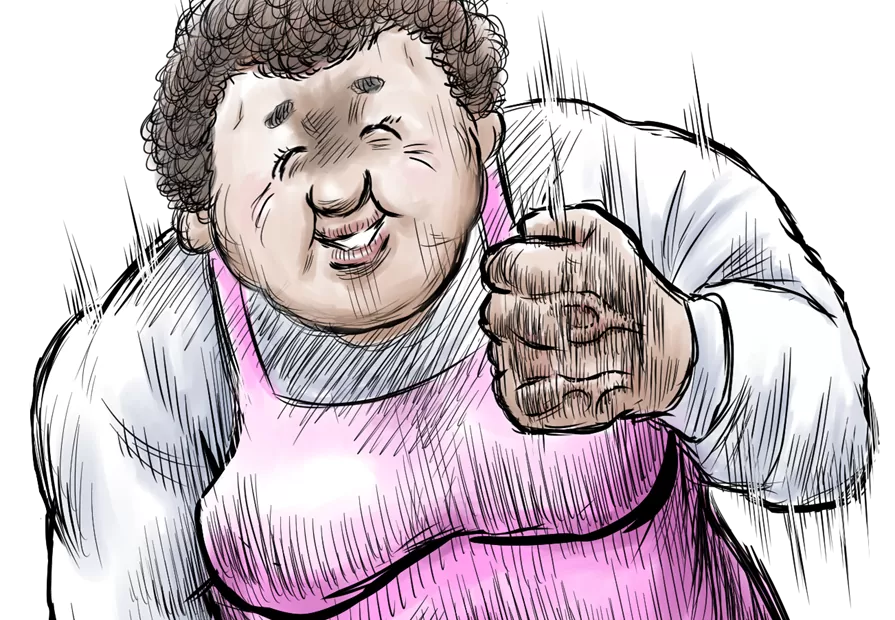

結論を出し惜しんでもしょうがないので、最初に結論だけ申し上げるとおじさんゲーマーにとって、かなりおすすめ出来るゲームでした!

ボン妻

ボン妻あんた、昔からカードゲーム好きだもんね…

当記事で分かること

・『Slay the Spire』のゲーム概要

・おじさんゲーマーにおすすめ出来る理由

カードゲームが好きな方は必見です!!

はじめに

『カードゲーム』×『ローグライク』の化学反応

『Slay the Spire』は、一見すると「ターン制のカードバトルゲーム」ですが、その中身は従来のカードゲームとは一線を画す斬新な内容になっています。

戦略性の高いカードゲームの構築要素と、死と再挑戦を繰り返すローグライクの中毒性を、違和感なく自然に融合させた点が特に革新的です。

- 毎回変化するマップと敵の組み合わせ

- 手札・デッキの進化がプレイヤーの選択に直結

- 一手の判断が勝敗を分ける緊張感あるバトル

この融合が、従来のジャンルに慣れたプレイヤーにも新鮮な刺激を与え、多くのゲームファンから高い評価を受けたんだと思います。

「一度ハマると抜け出せない」と言われる理由

マップ、敵、報酬、イベント、デッキ構成…すべてが毎回ランダムになります。

2回と同じ展開はないので、「もう一回だけ!」が止まらなくなります。

カード選び、ルート選択、戦術構築…。

すべて自分の選択次第で勝敗が変わるため、成功も失敗も納得感があり、「次はこうしてみよう」と試したくなる仕組みです。

1回のプレイは30〜60分程度。

それでいて濃密な判断が詰まっているので、サクッと遊んでも達成感が得られます。

そもそも『Slay the Spire』はどんなゲーム?

発売元:MegaCrit、インディーゲームとしての成り立ち

『Slay the Spire』は、アメリカのインディーゲームスタジオ「MegaCrit」が開発・販売したローグライクカードゲームです。

最初はSteamの「早期アクセス」プログラムから始まりましたが、リリース当初から口コミで評価が広がり、インディーゲーム界隈で一躍話題に。

最終的には数百万本を売り上げるヒットとなり、後続のローグライクカードゲーム(例:『Monster Train』など)にも大きな影響を与えた、まさにジャンルの開拓者的存在だと言われています。

基本ルール

カードバトル(ターン制)

- プレイヤーは、各キャラクターに固有のカード(攻撃、防御、スキルなど)を使って戦います。

- 毎ターン、エナジーを消費してカードをプレイし、敵を倒していくシンプルながらも戦略性の高いシステム。

- デッキ構築がカギ:バトルやイベントで新たなカードを入手し、デッキを強化・最適化していきます。

マップ進行(ローグライク要素)

- ゲームは3層構造の塔(Spire)を登っていく形式。

- マップ上には「戦闘」「イベント」「ショップ」「休憩所」などのポイントがあり、分岐ルートを選びながら進行。

- 一度倒れたら最初からやり直しというローグライク形式で、プレイごとに異なる展開が楽しめます。

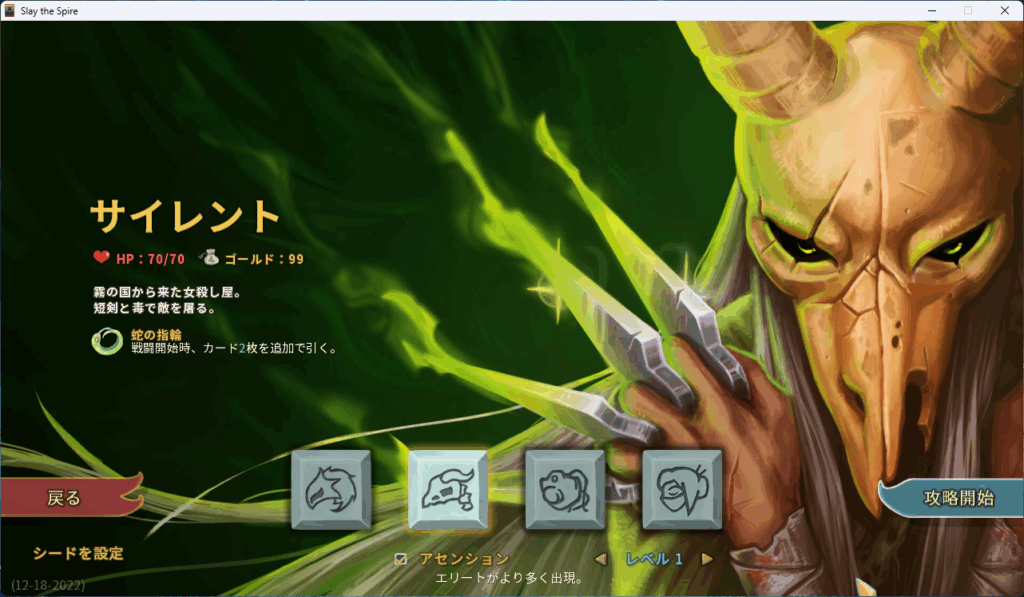

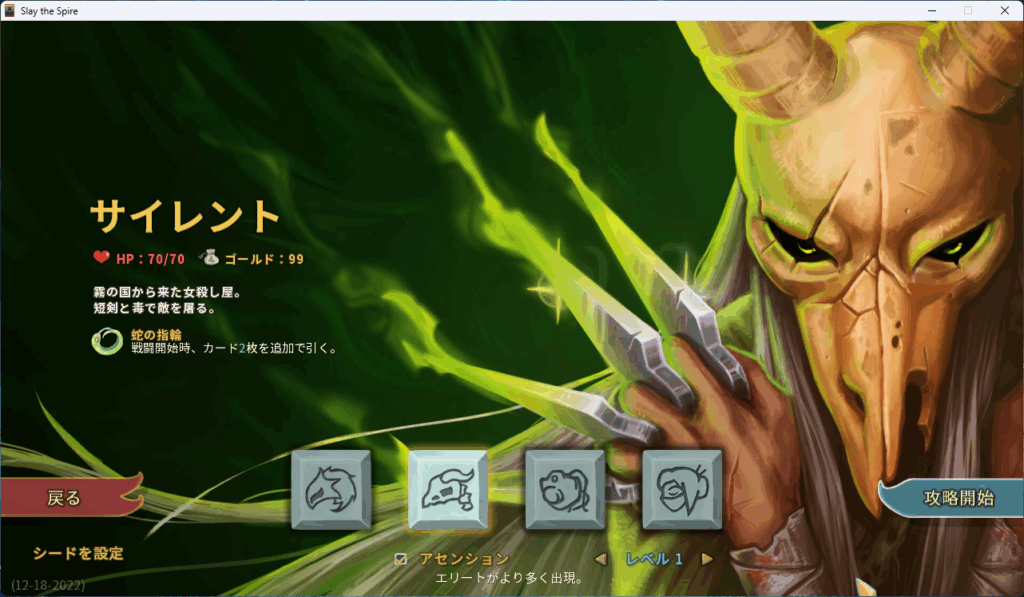

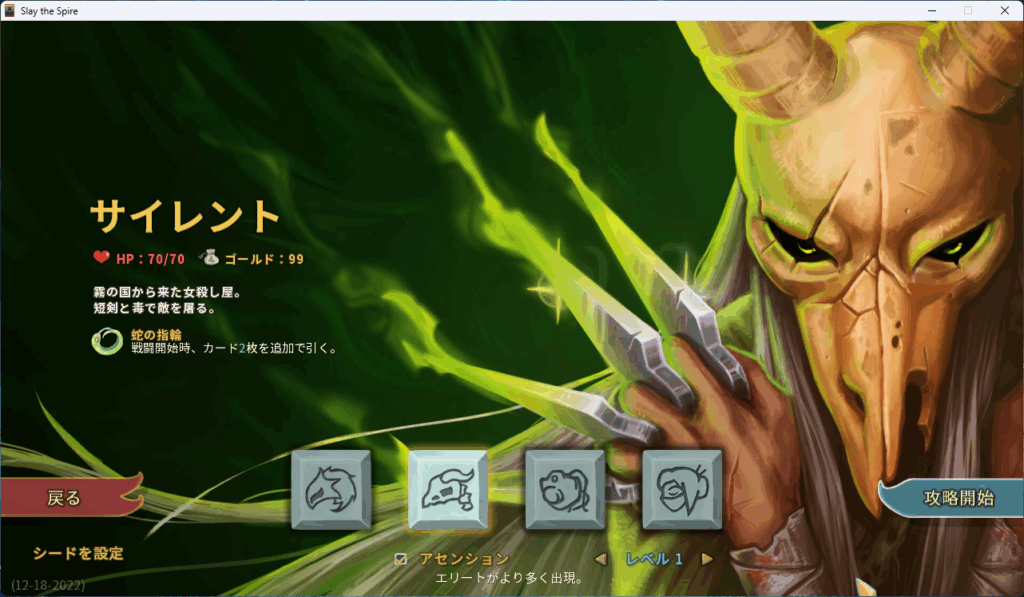

キャラクター選択(個性豊かなプレイスタイル)

- 現在は4人のプレイアブルキャラクターが実装されており、それぞれ全く異なるカード・戦略が求められます。

- アイアンクラッド(パワー型、自己回復能力)

- サイレント(毒特化のトリッキー型)

- ディフェクト(オーブによる多段攻撃とバフ管理)

- ウォッチャー(スタンス切り替え型の高火力アタッカー)

対応プラットフォーム(PC / Switch / PS / スマホ)

Steamなどで販売中。

MOD対応でさらに遊びの幅が広がります。

携帯モードでも快適にプレイ可能。

操作性も良好。

家庭用機でもしっかり最適化されており、大画面でのプレイにも対応。

タッチ操作で直感的なプレイが可能。

ただし、一部UIや操作の慣れは必要かも?

プレイ体験の魅力:なぜ面白いのか?

カードの組み合わせを考える楽しさ(デッキ構築の奥深さ)

『Slay the Spire』の最大の魅力は、「デッキをどう作るか」というパズル的な面白さにあります。

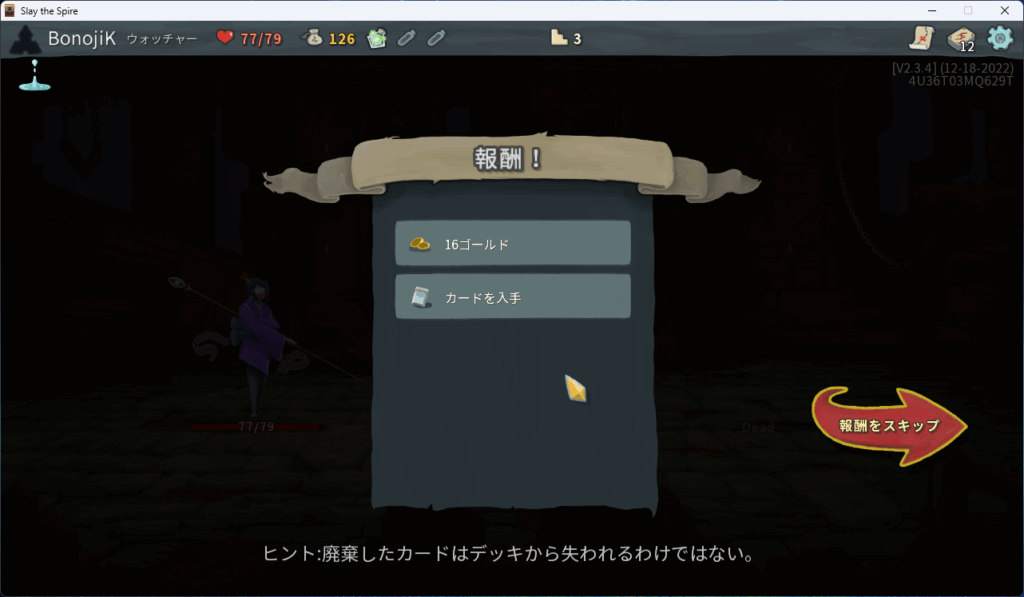

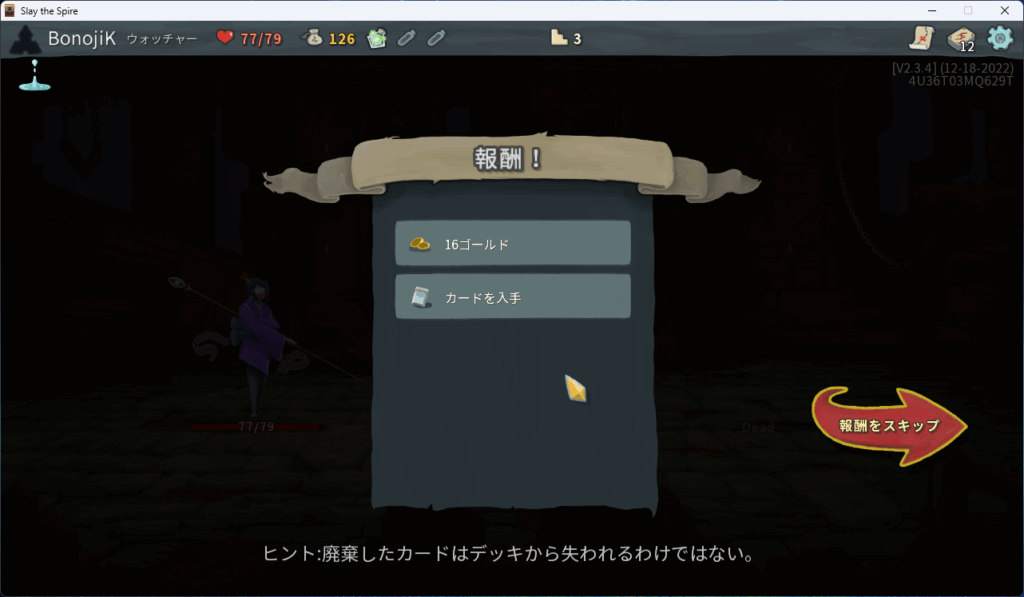

プレイヤーはバトルに勝利するごとに新たなカードを1枚選んで自分のデッキに加えていきますが、この「1枚」の選択が、戦略の幅を大きく変えていきます。

たとえば「毒」でじわじわ削る戦術を選ぶなら、毒を蓄積させるカードと、それを活かす補助カードを組み合わせる必要があります。

どんなに強力なカードでも、戦略と噛み合わなければデッキが崩壊してしまう…この緊張感が中毒的です。

カード1枚1枚が意味を持ち、まるで将棋の駒を配置するように戦略を練る楽しさがあります。

毎回変わる展開(ローグライク特有の緊張感と中毒性)

『Slay the Spire』の面白さは、単なる戦術だけでは終わりません。

ローグライクとしての「不確実性」が、毎回違う物語を生み出します。

その都度、手持ちのカードと状況に応じて柔軟に判断を変える必要があります。

「強カードが揃ってるけどHPがギリギリ」「ここで回復を取るか?強化か?」

こうしたリスクと報酬の選択が常にプレイヤーを試してきます。

失敗しても「次はこうしてみよう」と自然に考え始めている自分がいて、気がつけばプレイ時間が溶けていきます。

絶妙な難易度調整(何度も挑戦したくなる)

本作のもう一つの特筆点は、「ゲームオーバー=敗北」ではなく、「試行錯誤の材料」だと感じさせてくれる絶妙な難易度設計です。

何度もリトライをし、学習!

アセンションは最大20段階あり、敵が強くなったり、回復量が減ったりと、プレイヤーにさらなる試練を与えてきます。

実力の向上をダイレクトに感じられるゲームバランスが、多くのプレイヤーを虜にしている理由です。

キャラクターの個性が戦略性を倍増させる

『Slay the Spire』の戦略性の高さを語るうえで欠かせないのが、プレイアブルキャラクターの個性です。

本作では、最初から選べる2体に加えて、プレイを進めることで計4体のキャラクターが使えるようになります。

それぞれがまったく異なるカードプール、固有能力、戦術展開を持っており、キャラクターが変わるだけでゲームの雰囲気もがらっと変わります。

それぞれキャラクターの特徴

アイアンクラッド(The Ironclad)

- 初期キャラ/パワーと回復のバランス型

- 戦士タイプで、攻撃・防御のバランスがよく扱いやすい

- ターン終了時にHPを自動で回復する「再生」能力持ち(最大6回復)

【主な戦法例】

・重攻撃カードでごり押しする“脳筋型”

・自己バフ+ブロックで耐久しつつ叩く“長期戦型”

・特定のレリックやカードと組み合わせた“無限ループ型”も可能

サイレント(The Silent)

- スピードとトリックを使う暗殺者型

- 毒や手数でじわじわ削るスタイル

- カードのドローやバフ・デバフ効果が豊富で、テクニカルな動きが可能

【主な戦法例】

・「毒+持続ダメージ」でボスを削る“ドット型”

・複数回攻撃&ドローで手数勝負する“アグロ型”

・カードを大量に引いて特定のコンボを狙う“コンボ特化型”

ディフェクト(The Defect)

- エネルギーとオーブを操る異質なロボット型

- プレイ感が大きく変わる、クセの強い中〜上級者向けキャラ

- オーブ(雷・氷・闇など)を生成/起動し、パッシブで敵を攻撃or防御

【主な戦法例】

・雷のオーブを並べて毎ターンダメージを叩き出す“放電型”

・氷のオーブでブロックを稼ぎつつじっくり構える“鉄壁型”

・闇オーブの溜め撃ちで一撃必殺を狙う“チャージ特化型”

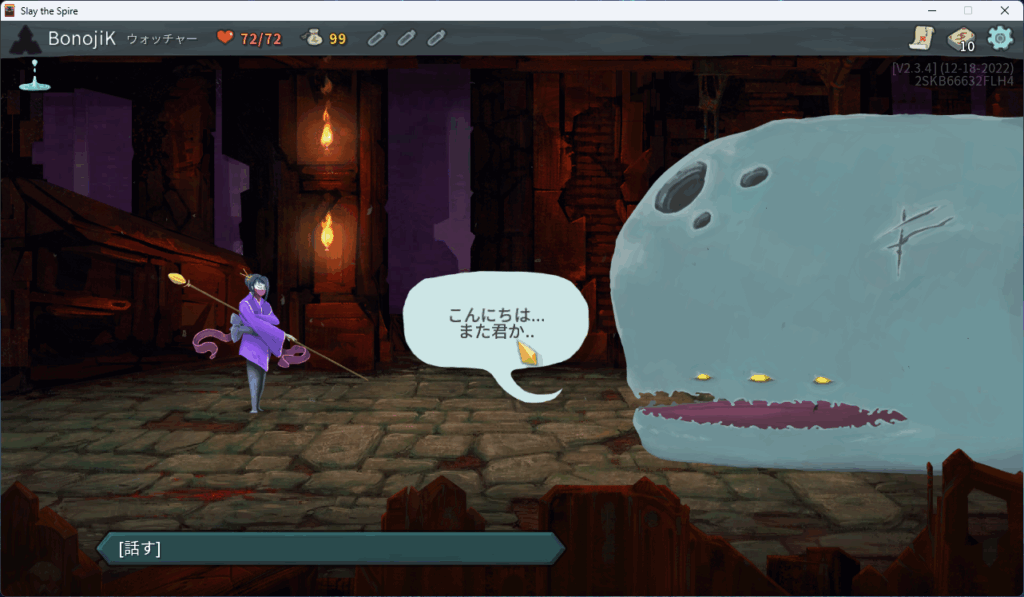

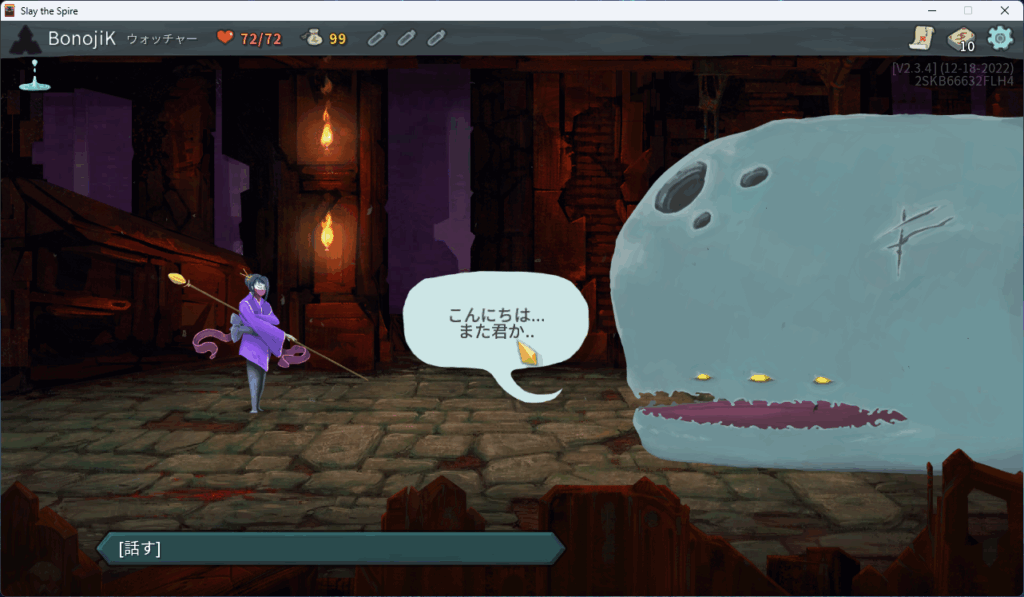

ウォッチャー(The Watcher)

- スタンス切替を使いこなすリスク・リターン型

- スタンス(通常/怒り/冷静/空)を切り替えて戦うのが最大の特徴

- 「怒り=与ダメ2倍」「冷静=集中力UP+ドロー」などのスタンス効果がカギ

【主な戦法例】

・怒りスタンスで一気に大ダメージを叩き込む“瞬間火力型”

・スタンスを何度も切り替えて手数とバフを稼ぐ“変則型”

・空スタンス→怒り→ターン終了→空…のループで“無限コンボ型”も可能

プレイスタイルの幅広さ

同じキャラクターでも、取るカード・ルート・レリックによってプレイスタイルがまったく変わるのが『Slay the Spire』の魅力です。

- 「このカードが出たからこのビルドにシフトしよう」

- 「HPが少ないから防御寄りに調整しよう」

- 「このレリックを拾ったから攻めの構成に切り替えよう」

こうした判断が常に求められ、プレイするたびに戦術を微調整していく必要があります。

1つのキャラだけでも、無数のビルドパターンが存在するため、「自分だけの最強構成」を模索する楽しさがあります。

「このキャラでしかできない動き」がある面白さ

キャラクターごとに専用の戦術が存在するため、「この瞬間、この動きができるのはこのキャラだけ」という快感が頻繁に訪れます。

- ウォッチャーで「怒りスタンス」→「倍加カード」→「30×4の一撃必殺」を決めたときの爽快感

- ディフェクトの「フロストオーブ」で1ターンに50以上ブロックを積み上げて耐え抜いたときの達成感

- サイレントの「毒+カタリスト」で一瞬にしてボスを溶かす気持ちよさ

プレイしてみないと何を言ってるのか分からないと思いますが、それぞれのキャラクターごとにカードも違うため、全く違うプレイ感を味わえます。

まとめ:『4つのキャラ』×『無限の戦術』= ” 飽きない理由 ”

『Slay the Spire』が何度でもプレイしたくなるのは、単にランダム性があるからではありません。

それぞれのキャラクターが異なる戦術・異なる思考法・異なるプレイ感を提供してくれることで、1本のゲームでありながら、まるで4本分の楽しみが詰まっているかのように感じさせてくれます。

1体を極めるのもよし、全キャラを使い分けるのもよし。

だからこそこのゲームは、戦略を考えることが好きな人にとって、底なしの楽しみが詰まった名作なのです。

ハマる人、ハマらない人:おじさんゲーマーに向いてる理由は?

『Slay the Spire』は非常に中毒性の高いゲームですが、万人に刺さるとは限りません。

実際、ハマる人にはとことんハマる一方で、あまりピンとこない人もいます。

この章では、どんなプレイヤーにおすすめできるか、逆にどんな人には合わないかを整理してみましょう。

このゲームの中心にあるのは「選択」と「最適化」。

つまり、限られたリソースの中で最善手を導き出すことに喜びを感じる人には非常に向いています。

- 「どのカードを取るか?」「敵の攻撃にどう対応するか?」を考えるターン制バトル

- 状況に応じた柔軟な判断と、構築の工夫が勝敗を左右

- 明確な「正解」がないため、試行錯誤が純粋に楽しい

プレイ感覚としては、将棋・チェス・パズルゲーム・デッキ構築型ボードゲームに近い面白さがあり、論理的思考が得意な人ほど深く楽しめます。

『Slay the Spire』は思考型ゲームながら、1回のプレイが30分〜1時間程度で完結する点も魅力です。

セーブ&中断も柔軟にできるので、スキマ時間にも向いています。

- 移動中、就寝前、昼休みに1層だけプレイ…といったスタイルもOK

- ゲームオーバーが前提なので「失敗してもOK」の精神的な気軽さ

- プレイするたびに展開が変わるので、「ちょっとだけ」のつもりが長時間になるパターンも

コンソールでもスマホでも気軽に遊べるため、「ガッツリやる時間がないけど面白いゲームを探している人」にもおすすめです。

【映像美や没入感を重視する人】

本作はグラフィック表現が非常にシンプルで、演出も控えめ。

華やかな3Dバトルやアニメーションを期待すると肩透かしを食らうかもしれません。

【ストーリーやキャラの成長を追うのが好きな人】

物語要素はほぼなく、キャラクターにもセリフや背景ストーリーは最小限。

あくまで「ゲームプレイそのものの深さ」で勝負している作品です。

【アクション性やリアルタイムの反応を求める人】

反射神経よりも、じっくり考えて動くことが求められるため、「テンポが遅い」と感じる人もいるかもしれません。

まとめ:おじさんゲーマーに向いている理由

『Slay the Spire』は、プレイヤーの“思考力”をとことん試してくるゲームです。

だからこそ、カード1枚、選択肢1つで未来が変わっていくプロセスに面白さを見いだせる人にとっては、まさに無限に遊べる知的なエンタメ体験になります。

おじさんには苦手なテクニカルなアクションを必要とされることはございません。

ストレス社会で戦う忙しいおじさんでも、短時間で遊べる『Slay the Spire』はおすすめ出来る作品でございます。

なぜ評価が高い?ゲーム業界・ユーザーの声

『Slay the Spire』は、インディーゲームとしては異例の成功を収め、プレイヤー・批評家・開発者からの評価も非常に高い作品です。

なぜここまで評価され、長く支持されているのか。

その理由を「数値的実績」「ゲームジャンルへの影響」「開発者からの支持」という3つの視点から掘り下げてみましょう。

SteamやMetacriticなどでの高評価の実例

Steamユーザーレビュー

2025年7月現在、約16万件以上のレビューが投稿され、そのうち約97%が好評(「圧倒的に好評」)という驚異的な評価を維持。

特にプレイヤーからは「飽きがこない」「1プレイ30分で何時間でも遊べる」「運と戦略のバランスが絶妙」といった声が多く見られます。

Metacriticスコア(レビュー集積サイト)

各プラットフォームで非常に高評価(例:PC版は89点、Switch版は84点など)。

批評家からは「完璧に調整されたゲームデザイン」「ジャンル融合の成功例」として称賛されました。

Steam Deck対応タイトルとしても上位

Valve公式の人気インディーゲームランキングでも上位常連で、携帯プレイとの相性の良さが再評価されています。

「他のローグライクデッキビルダーの基準になった」

『Slay the Spire』は、単なるヒット作にとどまらず、新しいジャンルの基準点(ベンチマーク)となった存在です。

- 本作の成功以降、同様の「ローグライク×デッキ構築」ゲームが次々と登場:

- 『Monster Train』

- 『Roguebook』

- 『Wildfrost』

- 『Inkbound』など

これらの多くが「Slay the Spireに影響を受けた」と明言しており、まさに“ジャンルの原点”として語られる存在になりました。

開発手法やUI設計、テンポの取り方、バランス調整の思想までが模倣されることも多く、「真似したくなる完成度」が業界の中でも一目置かれる理由です。

ゲーム開発者にもファンが多い(例:Hades開発者など)

驚くべきことに、『Slay the Spire』は一般ユーザーだけでなく、世界的に著名なゲームクリエイターたちにも多くのファンを持つ作品です。

『Hades』開発元 Supergiant Gamesの開発者はインタビューで、『Slay the Spire』の影響を公言。

特に「繰り返し遊ばせる設計」や「毎回の選択肢の重要性」が参考になったと語っています。

『Dead Cells』や『Into the Breach』の開発者もプレイ済みで、UIの簡潔さや学習曲線の作り方を評価。

海外の人気YouTuber・Twitch配信者の間でも長く愛されており、リリースから数年経っても実況やチャレンジ企画が絶えないという異例の息の長さがあります。

プレイヤーだけでなく、名だたるゲームクリエーターたちも絶賛する作品がこの『Slay the spire』なのです。

まとめ:評価が高い理由

『Slay the Spire』がこれほどまでに評価されているのは、単に「面白い」だけでなく、

- プレイヤーによる圧倒的支持(レビュー・リピート率)

- ゲームジャンルに与えた革新的影響(新たな定番ジャンルの創出)

- 開発者からのリスペクト(参考にされる設計思想)

といった多角的な評価ポイントをすべて満たしているからです。

まさに「今のインディーゲーム史を語るうえで外せない1本」であり、他のゲームを生み出す“源泉”として、今も業界内でリスペクトされ続けている作品なのです。

ボンおじ的評価

『Slay the Spire』は、単なる“ヒットしたカードゲーム”ではありません。

それは、ローグライクとデッキ構築の融合という誰も明確に開拓してこなかった領域に、ひとつの完成形をもたらしたゲームです。

そしてこの独自ジャンルが、今では多くのゲームに影響を与えるまでになりました。

誠に僭越ながら私の主観で評価させていただきます。

コスパ:★★★★☆(4.5点)

おじさん満足度:★★★★★(5.0点)

合計:9.5点(10点満点)

おじさんゲーマーだけでなく、ゲーム好きなら一度はプレイしておいて損なし!

このゲームが革新的だったのは、「ローグライク×カード構築」という一見ニッチなジャンルを、多くの人が夢中になれる“中毒的な体験”へと昇華させた点にあります。

- ゲームデザインに興味がある人にとっては“学びの宝庫”

- 戦略や試行錯誤が好きな人には“無限の楽しさ”

- 新しい刺激や、今までにないジャンルに触れたい人には”最適な入り口“

『Slay the Spire』は、インディーゲームの枠を超え、ゲーム文化にひとつの新しい流れを生み出した重要作です。

たとえローグライクやカードゲームに詳しくなくても、「ゲームってこういう面白さもあるんだ」と実感させてくれる作品なので、迷っているならまずは1プレイ、間違いなく損はしません!

ちなみにですが2025年中に続編が発売される予定です!

コメント